Картина «Подписание мира в Зеркальном зале, Версаль, 28 июня 1919 года», Уильям Орпен

Картина «Подписание мира в Зеркальном зале, Версаль, 28 июня 1919 года», Уильям Орпен

В Европе всё больше голосов на выборах набирают ультраправые и националистические партии, которые уже активно влияют на экономические и общественные процессы. Многие из них не скрывают пренебрежения к сложившимся демократическим традициям и открыто симпатизируют авторитарным режимам. Похожие тенденции континент наблюдал и 100 лет назад. Тогда, после Первой мировой войны, на карте Центральной и Восточной Европы появилось большое количество новых государств — как результат Версальской системы. Молодые европейские страны изначально формировались как демократические, но быстро скатились к авторитаризму, ультранационализму, а в некоторых случаях и откровенному фашизму. Активно влиявшие на них нацистская Германия и фашистская Италия — с одной стороны, и сталинский СССР — с другой, этому очень способствовали. Оптимизм 1920-х сменился мрачными реалиями 1930-х. Среди проделавших этот путь были Польша, Румыния, Венгрия и Югославия.

Польша: «И с нами был любимый вождь»

Румыния: «Мы поднимем флаг новой святой веры»

Венгрия: «Нет, нет, никогда!»

Югославия: «Не мчаться, словно пьяные гуси в тумане»

Ярослав Шимов и Андрей Шарый — авторы книги «“За нацию и порядок!” Центральная Европа и Балканы между двумя мировыми войнами» — изучили пути развития 11 стран, лежащих в широком поясе между тогдашним СССР и Германией: от стран Балтии и Польши на севере до Югославии и Греции на юге. Книга издана в Республике Молдова.

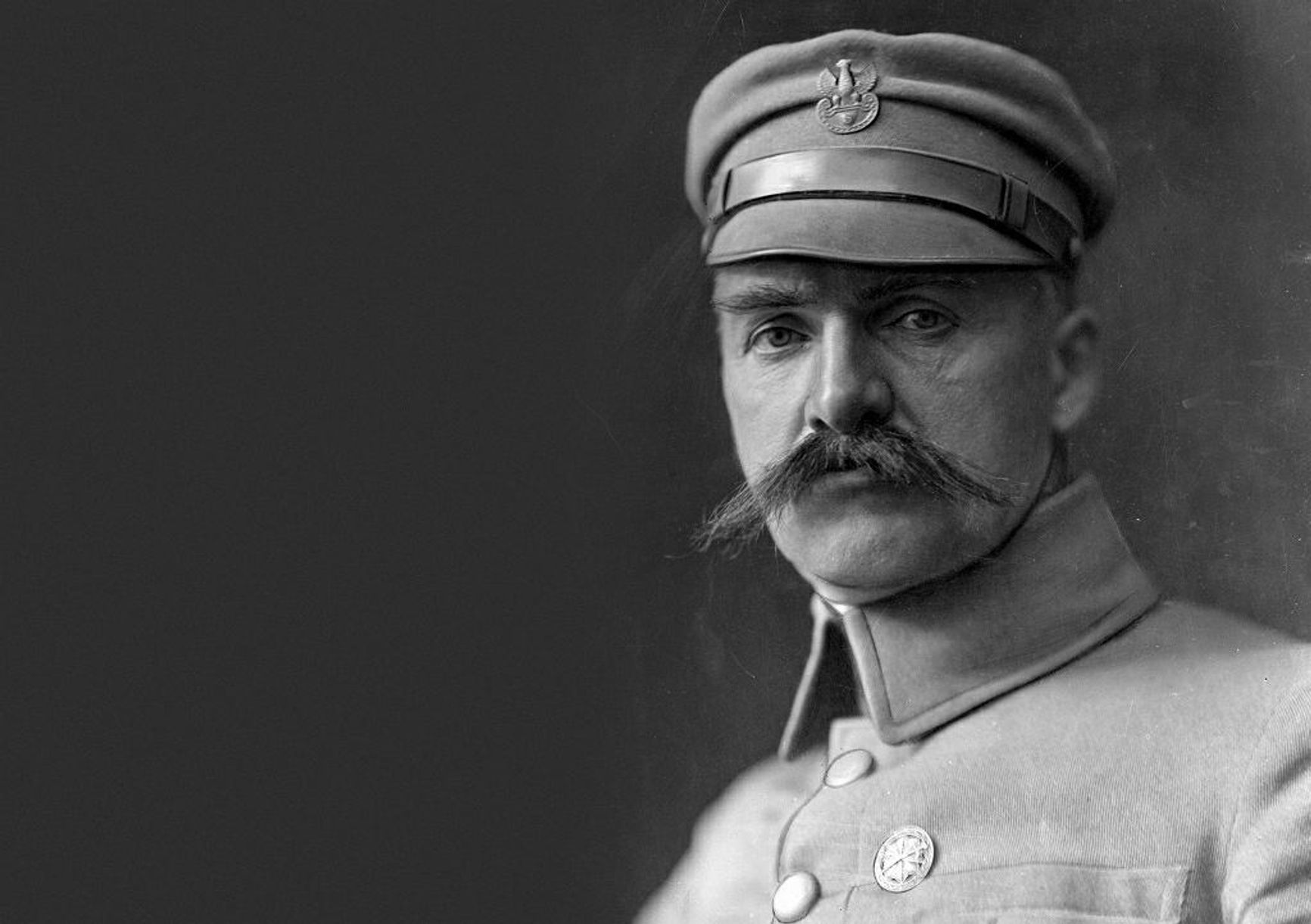

Это слова из песни «Первая бригада» (Pierwsza brygada) — неофициального гимна Польских легионов, боровшихся за восстановление независимости Польши в годы Первой мировой войны. Хотя польские подразделения воевали в составе разных армий, легионы, сражавшиеся на стороне Центральных держав (Германии и Австро-Венгрии) против Российской империи, снискали наибольшую славу. Не только из-за своей храбрости или потому, что первыми вступили в бой летом 1914 года, но и в силу популярности и необычной судьбы их лидера Юзефа Пилсудского. Он прошел путь от революционера-социалиста до основателя Второй Речи Посполитой, как называли межвоенное польское государство, маршала Польши и фактического руководителя страны на протяжении почти всего межвоенного периода.

Вместе со старшим братом Ленина, Александром Ульяновым, Пилсудский участвовал в заговоре против Александра III, был сослан в Сибирь, позднее стал одним из основателей Польской социалистической партии и лидером ее боевого крыла. На его счету успешная симуляция психического заболевания и побег из петербургской лечебницы, а среди наиболее лихих акций его боевиков — ограбление в 1908 году почтового поезда, перевозившего деньги из Варшавы в Петербург.

Этот обладатель колючего взгляда и характерных пышных усов никогда не был убежденным марксистом. Он оставался в первую очередь борцом за освобождение Польши, разделенной между Российской, Германской и Австро-Венгерской империями. Позднее Пилсудский скажет: «Я ехал в красном трамвае социализма, но сошел на остановке “Независимость”». Возродить Польшу ему удалось в конце 1918 года — после многих передряг и ловкого маневрирования между воюющими державами. Тогда два оккупанта, Германия и Австро-Венгрия, потерпели поражение в войне, а третий — Россия — погрузился в пучину революции и внутренней смуты. Польша получила свой шанс.

Временный парламент провозгласил Пилсудского главой государства с титулом Naczelnik Państwa. Нового лидера было трудно назвать демократом. Привыкший к безусловному подчинению своих легионеров, Пилсудский и в политике вел себя скорее как командир.

Премьер-министру Енджею Морачевскому он отдал распоряжение подготовить закон о выборах по-солдатски: «В течение недели вы должны разработать закон — так, как если бы вам нужно было выкопать окоп». Пока новорожденное государство боролось за свои границы (Польша вела в 1918–1921 годах войны со всеми соседями), такой стиль руководства приносил результаты. Главным из них стало «чудо на Висле» — разгром Красной армии под Варшавой в августе 1920 года.

Но Польше с ее традициями шляхетской вольности плохо подходило авторитарное правление. Конституция 1922 года сделала страну парламентской республикой. Большинство мест в Сейме получили противники Пилсудского во главе с национал-демократами (эндеками), выступавшими под лозунгом «Польша для поляков». Сам маршал видел Вторую Речь Посполитую скорее как союз народов под польским руководством, но без жесткой ассимиляции.

Напряжение нарастало. Поняв, что новая конституция сильно ограничит полномочия президента, Пилсудский, презрительно рифмовавший konstytuta и prostytuta, заявил, что не будет претендовать на высший государственный пост.

Тем не менее маршал попросил выдвинуться в президенты своего товарища по революционной молодости, инженера-изобретателя Габриэля Нарутовича. Тот, к изумлению многих, выиграл, поддержанный депутатами от национальных меньшинств: украинцев, немцев и евреев.

Эндеки устроили в Варшаве массовые протесты против «жидовского президента». Спустя всего неделю после избрания его застрелил ультраправый террорист. После этого Пилсудский возненавидел не только национал-демократов, но и всю парламентскую систему, назвав ее «плюющимся от злости карликом на кривых ножках с грязной душой».

Так начался путь к военному перевороту в мае 1926 года. Опорой маршала стали верные легионеры, занимавшие ключевые посты в армии. К огорчению вождя, не все военные пошли за ним. Многие сохранили верность законному правительству и президенту Станиславу Войцеховскому, еще одному бывшему соратнику Пилсудского, ставшему самостоятельным политиком. В Варшаве несколько дней шли упорные бои, унесшие жизни 379 военных и гражданских. Маршал победил, но общество раскололось.

Сторонники Пилсудского заявляли, что «вылечат» больную политическими дрязгами и коррупцией Польшу. Отсюда название нового режима: «санация». Майский переворот поддержали левые, считавшие, что Пилсудский как бывший социалист начнет назревшие социальные реформы. Их ждало разочарование: маршал опирался, помимо армии, на консервативных землевладельцев и зажиточные городские слои.

К 1930 году главными оппонентами «санации» стали социалисты, аграрии и либералы, объединившиеся в блок Центролев (Centrolew). После того, как оппозиция организовала массовые демонстрации и забастовки, правитель нанес удар: лидеров Центролева арестовали, обвинили в подрывной деятельности и отправили в лагерь под Брестом.

«Санация» оказалась странным режимом. Хотя ни одно важное политическое решение не принималось без ведома Пилсудского, диктатор не стал главой государства, а пост премьера занял лишь ненадолго. Маршал правил как бы из-за кулис, сохраняя за собой должность генерального инспектора вооруженных сил. Де-юре Польша оставалась парламентской республикой. Новую конституцию, расширившую полномочия президента, приняли только в апреле 1935 года, за месяц до смерти Деда, как за глаза называли маршала.

Выборы проводились регулярно, хотя полностью свободными не были. При этом «партия власти», которую сформировали пилсудчики, дав ей откровенное название «Беспартийный блок сотрудничества с правительством», так и не смогла до середины 1930-х получить подавляющее большинство голосов в Сейме. Цензура и ограничения гражданских свобод существовали, но не шли ни в какое сравнение со свирепостью нацистского и большевистского режимов. Политзаключенные были, но исчислялись десятками, от силы сотнями, а не сотнями тысяч, как в Третьем рейхе или в СССР.

Пилсудский занимался в основном обороной и внешней политикой, за экономику отвечало правительство. Дела шли ни шатко ни валко, особенно после начала Великой депрессии. Идеология режима опиралась на культ личности маршала и лозунги польского патриотизма и национализма. Ключевую роль играла сложившаяся вокруг Пилсудского военная клика, связанная общим легионерским прошлым. Отсюда другое название «санации» — «режим полковников».

Парадоксально, но во Второй Речи Посполитой восторжествовала национальная политика остававшихся в оппозиции эндеков: курс на ассимиляцию, колонизация украинских и белорусских земель, подавление движений меньшинств. Добиться реализации своих представлений о союзе восточноевропейских народов маршал не смог или не захотел.

Во Второй Речи Посполитой восторжествовали курс на ассимиляцию, колонизация украинских и белорусских земель, подавление движений меньшинств

После смерти Пилсудского, которую Польша переживала как национальную трагедию, режим стал радикальнее. В его идеологии появились фашистские элементы, началась политика государственного антисемитизма, из Сейма исчезли последние представители оппозиции. Страной де-факто правил триумвират: президент Игнаций Мосьцицкий, когда-то прозванный «верным псом Пилсудского», генеральный инспектор вооруженных сил, маршал Эдвард Рыдз-Смиглы и влиятельный министр иностранных дел Юзеф Бек.

Пилсудский не слишком высоко оценивал таланты своих наследников, за исключением Бека, к которому относился с почти отцовской любовью. Триумвират пытался следовать заветам вождя по крайней мере во внешней политике, лавируя между грозными соседями — нацистской Германией и СССР, но проявил пагубную самонадеянность.

Осенью 1938 года, сразу после Мюнхенского соглашения, Польша приняла участие в разделе Чехословакии, присоединив Заользье, спорную территорию на юге Силезии. Хотя доверия между Берлином и Варшавой не было, Польша выступила в роли тактического союзника Германии, что вызвало недовольство западных демократий.

В начале 1939 года Третий рейх предъявил территориальные претензии к восточному соседу. Гитлер требовал Данциг (Гданьск), обладавший статусом «вольного города», и экстерриториальный транспортный коридор от германской границы к Восточной Пруссии. Полякам обещали земельные компенсации в случае будущей совместной войны против СССР.

Бек отверг требования Берлина, заявив, что Польша не поступится своей честью. Лондон и Париж предоставили Варшаве гарантии военной помощи на случай немецкой агрессии. В условиях нараставшей угрозы оппозиционные политики предложили создать правительство национального единства.

Деятели «санации» отвергли эту идею, тем самым взяв на себя полную ответственность за судьбу страны. После того, как Германия и СССР заключили в августе 1939 года пакт Молотова — Риббентропа, положение Польши стало безнадежным. Война с превосходящими силами соседей в течение пяти недель завершилась разгромом польских войск, несмотря на их героическое сопротивление.

Катастрофу, которой закончилось правление «режима полковников», обусловили не только крайне неблагоприятные для Польши геополитические обстоятельства. Сыграли свою роль и «родимые пятна» персоналистской диктатуры, слишком сильно зависящей от идей, пристрастий, капризов и состояния здоровья бессменного лидера.

Так пели боевики «Железной гвардии», военного крыла «Легиона архангела Михаила» — ультраправой шовинистической партии, деятельность которой во многом определила развитие межвоенной Румынии: «Чужаки захватили власть, / Румын стал попрошайкой в собственном доме. / Мы начинаем борьбу, / И на трупах наших врагов / Построим новую страну».

В соответствии с гимном легионеры и действовали. «Железная гвардия» так деформировала румынскую политику, что установление монархического авторитаризма, а потом и тоталитарного режима, верного сателлита Гитлера, оказалось логичным продолжением ключевого события истории страны начала XX столетия — Великого объединения 1918 года.

Установление монархического авторитаризма, а потом и тоталитарного режима оказалось логичным продолжением Великого объединения 1918 года

Румыния вышла из тяжелых испытаний Первой мировой войны с территориальными приобретениями. После двухлетней паузы нейтралитета король Фердинанд I склонился на сторону Антанты, пообещавшей за союзничество больше, чем Центральные державы. Военные усилия принесли поражения, а не победы, и в начале 1918-го Румыния вынуждена была подписать унизительный сепаратный мир.

Однако к осени ситуация на фронтах кардинальным образом переменилась: 10 ноября Бухарест объявил Берлину и Вене новую войну, которая на другой день и закончилась. Воспользовавшись хаосом, Фердинанд ввел войска в спорные области едва ли не по всему периметру границ своего королевства.

Версальская система закрепила в составе Румынии Трансильванию, Буковину, Марамуреш, часть Баната, Добруджу и оторванную от бывшей Российской империи Бессарабию. На европейской карте возникла România Mare, Великая Румыния, 10-я по размерам страна из 28 тогдашних государств Старого Света.

Национальная программа к восторгу всех без исключения местных политических сил была выполнена. Исполнение «вековечной народной мечты об общей родине» сделало Румынию национальным, но не моноэтническим государством: четверть населения составили национальные меньшинства. Сшить в один народ жителей областей с разными культурными навыками было непросто.

Внутриполитическая повестка страны, население которой на 80% составляли крестьяне, в значительной степени сводилась к аграрной реформе и дроблению крупных латифундий. Но перераспределение земель затянулось, вести прибыльное хозяйство на полученных наделах оказалось нереальным. Сельская нищета была ужасающей, по уровню жизни румыны отставали даже от скромных сербских и болгарских соседей.

«Историческая» Либеральная партия, которая пользовалась поддержкой короля и формировала правительства почти на всем протяжении 1920-х годов, настаивала на развитии промышленности. Сторонники этой доктрины, выдвинув лозунг Prin noi înșine! («Только сами!»), призывали к опоре на внутренние силы.

С либералами соперничала поначалу региональная Национальная партия румын Трансильвании и Баната во главе с патриархом местной политики Юлиу Маниу, в 1930-е годы троекратным премьер-министром. Он объединил «националистов» с возникшей после войны Крестьянской партией в Национал-царанистскую партию (от țăran — «крестьянин-собственник»). Приоритетом национал-царанистов стало передовое ведение сельского хозяйства по примеру Дании, аграрное производство которой было втрое эффективнее румынского, несмотря на климат.

Межвоенную Румынию не назовешь демократическим государством, хотя в стране ввели всеобщее избирательное право для мужчин, проводили конкурентные выборы, а пестрая печать представляла интересы разных общественных групп. Однако права национальных и религиозных меньшинств не соблюдались, стала нормой румынизация жизни на «новых территориях».

Выступления трудящихся усмирялись карательными акциями. В культурном отношении Румыния тяготела к Франции, Бухарест называли «маленьким Парижем». В целом местная национально ориентированная элита поглядывала на Запад: историческое и лингвистическое родство с романскими народами словно добавляло румынам уверенности в будущем. В понимании румынских шовинистов их родина представала часовым западной цивилизации у ворот «варварского» славянского мира. Однако пленка европеизма оставалась тонкой.

В понимании румынских шовинистов их родина представала часовым западной цивилизации у ворот «варварского» славянского мира

В этой ситуации активизировались сторонники праворадикальной идеи. В 1923 году в Яссах возникла Лига национальной христианской обороны со свастикой на партийных знаменах, преклонением перед Римской империей, антикоммунистическими и антисемитскими лозунгами. Там начал свою карьеру политик Корнелиу Зеля Кодряну, склонный к религиозному мистицизму и авантюризму фанатик великорумынской идеи.

В 1927 году он организовал движение «Легион архангела Михаила», неоднократно мутировавшее и позже получившее известность как «Железная гвардия». Легион, аутентичная румынская фашистская организация, строился по принципу орденского братства. Зацикленность на мистике и расовой теории сочеталась в его деятельности с культом мученичества и практикой насилия, которое оправдывалось ожиданием второго пришествия Христа.

Эта философия дополнялась лозунгами социального равенства и борьбы с коррупцией, а также апелляцией к пасторальному образу жизни крестьян как «истинно румынскому» и богоугодному. Власти объявили Легион вне закона, но Кодряну не свернул свою деятельность.

Конституция и партийная система Румынии, как и национальная традиция, предполагали активное участие в политической жизни страны монарха, но с этим возникли проблемы. Фердинанд I тяжело болел, а его старший сын и наследник Кароль вел полную светских развлечений и романтических похождений жизнь, не проявляя склонности к государственным делам. Брак с греческой и датской принцессой Еленой из династии Глюксбургов омрачали многочисленные измены и скандалы.

Роковой стала связь Кароля с дочерью аптекаря Еленой Лупеску. Покинувшего страну кронпринца в конце концов принудили отказаться от прав наследования и запретили возвращаться. На трон в 1927 году после смерти Фердинанда возвели малолетнего сына Кароля — Михая, за которого правил Регентский совет. И без того несовершенные румынские политические механизмы разбалансировались.

Летом 1928 года Кароль согласовал развод с принцессой Еленой, что позволяло мадам Лупеску стать его официальной спутницей. В 1929-м Румынию, как и всю Европу, накрыла экономическая депрессия, крестьяне бедствовали. Общество жаждало простых решений трудных вопросов, все громче раздавались требования «навести порядок твердой рукой». На стороне Кароля выступили промышленники и армейская верхушка, он вернулся в Бухарест. Кабинет министров поддержал требование о возведении Кароля на трон, парламент аннулировал препятствовавшие этому законы. Подданным король объяснил, что его вынудили отказаться от престола люди, «поставившие целью разорвать связь между ним [наследником] и всем румынским».

Многие этим словам поверили, но под руководством нового монарха Румыния быстро скатилась к авторитаризму. Среди чиновников и придворных процветала коррупция. Несмотря на усилия правительства, росло влияние радикалов. Король объявил чрезвычайное положение, ввел цензуру. Вступившая в силу после проведения под строгим контролем властей «всенародного референдума» новая конституция легализовала диктатуру.

Вступившая в силу после проведения под строгим контролем властей «всенародного референдума» новая конституция легализовала диктатуру

Его Величество Кароль II сосредоточил в своих руках всю власть: сам назначал министров (все они должны были быть «румынами по крайней мере в третьем поколении»), распустил политические партии. Единственной легальной силой стал «Фронт национального возрождения», структурированный по корпоративному итальянскому образцу со всеми фашистскими атрибутами.

Очень плохой политический выбор соперничал в Румынии с отвратительным: король-автократ сражался с фашистской «Железной гвардией». В апреле 1938 года Корнелиу Кодряну арестовали по сфальсифицированному обвинению в госизмене, приговорили к 10 годам заключения, а затем застрелили вместе с 13 соратниками при побеге из тюрьмы, как считают историки, инсценированном.

Король продолжал закручивать гайки: «Фронт национального возрождения» преобразовали в еще более суровую «Партию нации», антиправительственные акции и заявления приравнивались к измене родине, антисемитизм стал официальной политикой. В 1940 году Кароль II скрепил подписью набор расистских законов, написанных по модели нюрнбергских.

Внешняя политика Румынии, ориентированная на Великобританию и Францию, а также на развитие регионального сотрудничества, диаметрально расходилась с репрессиями внутри страны. Кароль II понимал: агрессивные диктатуры Гитлера и Сталина способны расколоть его королевство, как орех, поэтому счел неминуемым сближение с Берлином и Москвой.

Холодные дипотношения с СССР, не отказывавшимся от претензий на Бессарабию, установили в 1934 году. А с Германией Румыния крепила торговое сотрудничество, попадая во всё большую зависимость от немецкого импорта. Гитлера румынский партнер интересовал прежде всего как «нефтяная бочка» для вермахта. В Бухаресте росло количество немецких советников: гражданских и военных.

Первые месяцы Второй мировой убедили Кароля II: нейтралитет не поможет спасти страну, так что меньшее из всех зол — прислониться к фюреру. Однако, как выяснилось, в Берлине пока учитывали советские интересы, поэтому Германия не стала вмешиваться, когда Кремль потребовал от Румынии уступить ему Бессарабию и Северную Буковину.

Эта потеря стала болезненной, но не единственной: под давлением Германии и Италии, юридически оформленным договорными процедурами, Румыния уступила двум другим младшим союзникам держав Оси — Венгрии и Болгарии — Северную Трансильванию и Южную Добруджу соответственно.

«Старое королевство» приняло 700 тысяч беженцев и переселенцев. «Великая Румыния» разрушилась. Разделить ответственность за такое унижение Каролю II оказалось не с кем: он собственноручно демонтировал партийную систему, уничтожил любую оппозицию, построил режим единоличной власти.

Близкий к руководству Легиона 58-летний генерал Ион Антонеску, заручившись согласием Юлиу Маниу и ведущих деятелей из лагеря либералов, потребовал, чтобы монарх отрекся от престола. Кароль II назначил генерала премьер-министром и передал ему полномочия по управлению страной, отменив конституцию и распустив парламент, но подписывать акт об отречении отказался. В сопровождении мадам Лупеску король отправился в изгнание (он скончался в 1953 году в Португалии).

Кронпринц Михай вновь возглавил румынское государство, и его влияние на ситуацию в стране опять оказалось незначительным: встроенную в идеологическую и военную машины германского рейха фашистскую диктатуру возглавил Антонеску. Его объявили кондукэтором — «предводителем», вождем нации.

За колючий волевой характер сослуживцы, иронизировавшие над низкорослым рыжеволосым Антонеску, прозвали генерала Câinele Roșu (Рыжий Пес). Антонеску был бескомпромиссным румынским шовинистом. Цельность патриотической позиции, готовность бороться с коррупцией обеспечили ему авторитет в армии, известность в политических кругах и популярность в народе. Генерал установил крепкие контакты с Германией, поддержавшей отстранение Кароля II от власти.

14 сентября 1940 года Румынию провозгласили «национал-легионерским государством». Антонеску назначили почетным руководителем Легиона, фокус политической борьбы сместился вправо еще сильнее: диктатор-фашист делил власть с ультрарадикальной «Железной гвардией».

Устранение политических оппонентов, погромы и грабежи стали ежедневной реальностью. «Румынизация» экономики обернулась экспроприацией собственности в первую очередь у евреев, но вообще у всех, кто не соответствовал представлениям легионеров о «настоящих патриотах».

Устранение политических оппонентов, погромы и грабежи стали ежедневной реальностью

Однако Антонеску постарался избавиться от конкуренции слишком далеко зашедших попутчиков: распустил легионерскую полицию, издал предписания о борьбе с самоуправством. «Не легионерское движение, а Антонеску руководит государством, — заявил диктатор. — И если интересы потребуют, то он будет делать это без них, а то и против них».

В Румынию тем временем прибывали новые солдаты вермахта: к концу 1940 года число их достигло 170 тысяч человек. Встреча кондукэтора с фюрером в начале 1941 года, в ходе которой Антонеску в очередной раз присягнул нацистам на верность, показала: Гитлер готов дать генералу монополию на силовые действия.

Антонеску продолжал выталкивать соперников за пределы круга власти: после убийства в Бухаресте офицера немецкой военной миссии отправил в отставку министра внутренних дел и полицейских чинов, ставленников «Железной гвардии», обвинив их в неспособности обеспечить безопасность союзников.

«Железногвардейцы» подняли мятеж, однако армия подавила беспорядки. Антонеску провозгласил мятежников предателями: около 9 тысяч активистов легионерского движения арестовали, сотни расстреляли. Гитлер поддержал кондукэтора. От такого удара «Железная гвардия» не оправилась.

Патриотическая пресса называла Антонеску «третьим человеком после фюрера и дуче в державах Оси». 22 июня 1941 года его страна с готовностью вступила в войну против СССР, поданную в Бухаресте как «священная схватка за национальное воссоединение».

Общественное мнение с энтузиазмом встретило возвращение Бессарабии и Северной Буковины в состав Румынии. Национализм пустил крепкие корни в румынском обществе. В этом одна из причин, по которой в стране не возникло массового антифашистского движения: режим Антонеску при всей своей жесткости и ущербности не был для румын неприемлемым, более того, успешно решал «главную историческую задачу».

На оккупированных украинских землях учредили губернаторство Транснистрия, мандат на управление которым Румыния получила от Германии. По указаниям Антонеску проводились этнические чистки, возникали концентрационные лагеря. Жертвами румынского Холокоста стали, по разным оценкам, от 280 до 380 тысяч евреев. Румыны воевали в одном строю с нацистами под Харьковом и на Дону, под Севастополем и Керчью, на Кавказе и в Поволжье. В боях под Одессой в 1941-м румынская армия потеряла свыше 70 тысяч человек, в 1942-м году на фронтах погибло 130 тысяч человек, под Сталинградом — 180 тысяч.

Миф о румынско-немецком братстве постепенно истончился, среди румын крепли пораженческие настроения. Цена «восточной войны» оказалась непомерно высокой, хозяйственная ситуация в стране неумолимо ухудшалась. В окружении молодого короля образовалась группа выступавших за разрыв с Гитлером офицеров и чиновников, и в 1944 году при дворе вызрел заговор.

В конце августа, когда Красная армия уже прорывала фронт на северо-востоке Румынии, Антонеску отстранили от власти (в 1946 году его расстреляли). Михай I объявил о прекращении боевых действий против СССР и «перемирии с Объединенными Нациями».

Румынская армия повернула оружие против прежних союзников. В Бухаресте принято считать, что присоединение к антигитлеровской коалиции приблизило победу над нацизмом на полгода. Потерю Бессарабии, Северной Буковины и Южной Добруджи восполняло повторное приобретение Северной Трансильвании. Румыния вступила в войну в лагере проигравших, но «переобулась» и оказалась среди победителей. Однако этот триумф обернулся политическим кризисом, упразднением монархии, а затем и губительным коммунистическим экспериментом.

Эта строка (в оригинале — Nem, nem, soha!) из стихотворения венгерского поэта Аттилы Йожефа, написанного в 1922 году, стала в межвоенной Венгрии популярным лозунгом. Она выражала протест против условий Трианонского мирного договора, который Венгрия вынуждена была заключить в июне 1920 года с державами-победительницами.

Договор стал частью Версальской системы. Он означал крушение исторического Венгерского королевства в границах, сложившихся еще в Средние века. Венгрия потеряла более 70% предвоенной территории и 64% населения, превратившись из крупной державы в небольшую страну. В процентном отношении она потеряла больше, чем какое-либо из государств, потерпевших поражение в войне.

Прежняя Венгрия была многонациональным государством. Ее этнические меньшинства — словаки, хорваты, сербы, трансильванские румыны — подвергались жесткой политике мадьяризации, проводимой Будапештом. Стихийный распад государства начался в последние недели войны. Его не смогли предотвратить ни провозглашение независимости от Вены, покончившее с существованием Австро-Венгрии, ни запоздалые уступки венгерского правительства национальным меньшинствам.

Однако Трианон оставил за пределами новых границ Венгрии и треть этнических венгров, ставших гражданами новых независимых государств: Румынии, Чехословакии и Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Протест против того, что венгры считали вопиющей несправедливостью, стал главной национальной эмоцией, а стремление к пересмотру условий мира — смыслом политики Венгрии в 1920–1930-е годы.

Стремление к пересмотру условий мира стало смыслом политики Венгрии в 1920–1930-е годы

Первая мировая в Венгрии, как и в России, перешла в революцию и гражданскую войну. Правительство левых и либералов во главе с «красным графом» Михаем Каройи, приведенное к власти «революцией астр» осенью 1918 года, продержалось недолго. Стало ясно, что Антанта поддерживает новых соседей Венгрии, и условия мира будут крайне тяжелыми. Каройи подал в отставку, вакуум власти заполнили радикальные социалисты и коммунисты во главе с Белой Куном, провозгласившие Венгерскую советскую республику.

В стране развернулся красный террор. Боевые отряды венгерских большевиков, прозванные «ребятами Ленина», расправлялись с «контрреволюционными элементами». Одновременно начался патриотический подъем, и многие венгерские офицеры, хоть и не разделяли идеологию Куна, записались в венгерскую Красную армию, чтобы отстоять границы страны. Однако румынские, чехословацкие и сербские войска при поддержке французов нанесли венграм поражение. Румыны вступили в Будапешт, подвергнув город невиданному грабежу. Кун и его комиссары бежали.

К тому времени против красных воевала и «белая» Национальная армия Венгрии, сформированная на западе страны. Во главе ее встал адмирал Миклош Хорти — бывший адъютант императора Франца Иосифа, позднее успешно командовавший австро-венгерским флотом на Адриатике. В ноябре 1919 года Хорти въехал на белом коне в Будапешт, символизируя окончание гражданской войны. Через несколько месяцев парламент избрал его регентом, сохранив за Венгрией статус королевства, хоть и без короля: династию Габсбургов объявили низложенной.

Красный террор сменился еще более жестоким белым, имевшим ярко выраженный антисемитский характер. Лишь меньшинство венгерских евреев пошло в 1919 году за коммунистами, но многие из них оказались среди вождей советской республики, и победители записали в виновники весь народ.

Впрочем, вскоре Хорти приказал наиболее рьяным палачам притормозить: адмирал не хотел рассердить Антанту, да и сам не был ни клиническим антисемитом, ни кровожадным человеком. Избежать несправедливого Трианонского мира регент не сумел, зато в 1921 году ему удалось пресечь две попытки вернуться на трон жившего в изгнании последнего габсбургского короля Венгрии Карла IV. Адмирал считал, что реставрация Габсбургов грозила бы Венгрии вторжением соседей и новым разгромом.

Красный террор сменился еще более жестоким белым, имевшим ярко выраженный антисемитский характер

Довольно аполитичный Хорти возложил бóльшую часть государственных забот на премьер-министра графа Иштвана Бетлена. Тот провел ограниченные экономические и политические реформы, не затронувшие основ крайне консервативной системы управления Венгрией. Доминирующую роль в стране по-прежнему играли аристократы-землевладельцы с их огромными латифундиями, а также зажиточные горожане.

Избирательное право расширили, но всё равно к началу 1930-х годов им располагало лишь 20% населения. В провинции голосование было открытым: считалось, что честному крестьянину нечего скрывать. Левых и либералов загнали в будапештское политическое «гетто». Венгрию при Хорти можно назвать консервативной «управляемой демократией» с сильными элементами авторитаризма.

В качестве реакции на кратковременное коммунистическое правление и Трианон Венгрия превратилась в общество националистов: на политической сцене доминировали правые, часть из них радикализировалась. В 1932 году Хорти назначил новым главой правительства популярного ветерана гражданской войны Дьюлу Гёмбеша, сторонника Муссолини (самого Гёмбеша даже прозвали Гёмболини).

Во внешней политике премьер взял курс на сближение с Италией и нацистской Германией, надеясь, что те помогут Венгрии взять реванш. Хорти не слишком доверял харизматичному Гёмбешу, опасаясь, что тот станет «венгерским дуче» и сделает регента бессильной марионеткой вроде итальянского короля Виктора Эммануила III. Ранняя смерть Гёмбеша в 1936 году принесла Хорти облегчение.

Адмирал, хоть и был англофилом, осторожно продолжил линию на сближение с Берлином и Римом. Это принесло плоды: в 1938–1941 годах Венгрия с помощью Третьего рейха вернула себе часть потерянных земель. Хорти полюбил въезжать в возвращенные города на белом коне, как когда-то в Будапешт. Но за союз с Гитлером, которого регент откровенно не любил, считая хамом и выскочкой, пришлось дорого заплатить.

В апреле 1941 года Венгрия нарушила договор о дружбе с Югославией, присоединившись к немецкому вторжению в эту страну. Тогдашний премьер-министр Венгрии Пал Телеки в знак протеста застрелился. Через пару месяцев венгерские солдаты уже маршировали на восток, приняв участие в нападении нацистов на СССР. Там их ждала бесславная и трагическая судьба: бóльшая часть венгерского контингента была разгромлена в конце 1942 года под Сталинградом.

Под давлением Берлина и венгерских антисемитов Хорти утвердил несколько законов, резко ограничивших права еврейского населения. Но всё же режим худо-бедно защищал евреев от истребления, которому они подвергались в оккупированной нацистами Европе.

Всё изменилось в марте 1944-го, когда Гитлер, узнав о том, что Будапешт прощупывает возможности сепаратного мира с западными державами, приказал вермахту вступить на территорию ненадежного союзника. Хорти стал-таки бессильной марионеткой, а эшелоны с венгерскими евреями отправились в Аушвиц и другие лагеря смерти.

Красная армия приближалась к границам Венгрии, и адмирал в отчаянии одобрил тайные мирные переговоры с СССР. Но в день, когда Хорти объявил народу о перемирии, немцы нанесли ему удар, арестовав сына и вынудив подать в отставку. Главой государства провозгласили Ференца Салаши, лидера нацистских «Скрещенных стрел» (Nyilaskeresztes párt), праворадикальной партии, которую при Хорти несколько раз запрещали (консервативному регенту нилашисты, как называли сторонников Салаши, казались воплощением неуправляемой плебейской стихии). За несколько месяцев своего правления «Скрещенные стрелы» уничтожили многие тысячи евреев и антифашистов.

На территории Венгрии развернулись упорные бои между советскими войсками, вермахтом и его венгерскими союзниками. В начале 1945 года Красная армия при помощи новых румынских союзников взяла штурмом полуразрушенный Будапешт. Под покровительством Москвы представители разрозненной оппозиции сформировали переходное правительство.

В нем всё большую роль играли коммунисты во главе с Матьяшем Ракоши, который при Хорти провел много лет в тюрьме, а потом был выслан в СССР в обмен на возвращение венгерских знамен, захваченных русской императорской армией в 1849 году при подавлении мадьярской революции. В 1947 году коммунисты окончательно узурпировали власть, установив в стране новую диктатуру. Границы Венгрии снова сузились до трианонских.

Салаши после войны арестовали и повесили. Хорти повезло больше: он умер в 1957 году в португальском изгнании в возрасте 88 лет. Поговаривали, что Сталин, оценивший жест Хорти, попросившего его о мире, настоял, чтобы бывшего регента не преследовали. В 1993 году, после падения коммунистического режима, прах адмирала перезахоронили на родине. Часть венгерских националистов до сих пор восхваляет Хорти и его режим, а Трианонский мир и сегодня остается для венгров болезненной национальной травмой.

При этом именно ресентимент и жажда реванша привели межвоенную Венгрию к союзу с державами Оси, не позволив после Второй мировой претендовать на удержание более приемлемых государственных границ, как это удалось сделать Чехословакии и Румынии. Чрезмерный консерватизм и авторитаризм режима Хорти закрепил бедность и отсталость межвоенной Венгрии, сделав ее объектом безжалостной политики великих держав.

Такими словами ведущий хорватский политик первой четверти XX столетия, лидер Крестьянской партии Степан Радич напутствовал делегатов из Загреба, в конце ноября 1918 года отправлявшихся в Белград на Конституционное собрание — определять параметры зарождавшегося государства южных славян.

Радич просил товарищей не торопиться с решением, получить гарантии организации общей страны на «свободной республиканской правильной социальной основе». Он опасался доминирования в межнациональном союзе «сербской Азии». Но хорваты не смогли проявить твердости, и 1 декабря глава загребской делегации поставил подпись под актом о создании Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев.

Королевство возникло, как кажется постфактум, скорее в силу стечения международных обстоятельств, чем по осознанной воле народов или их политических элит. Осенью 1918 года стало понятно, что проигрывавшей войну Австро-Венгрии не суждено сохраниться. Хорватский Сабор, однопалатный парламент, разорвал отношения с Веной, возложив полноту власти на Народный совет, который тут же занялся учреждением органов управления нового Государства Сербов, Хорватов и Словенцев.

Королевство возникло скорее в силу стечения международных обстоятельств, чем по осознанной воле народов или их политических элит

Формально перед этой страной, которая, как пошутил один историк, «создавалась примерно на месяц», открывались все пути, но на практике выбора не было. Австро-венгерская армия разложилась, своих вооруженных сил у «габсбургских южных славян» не нашлось. Победители в войне, прежде всего Италия, тут же начали занимать лишенные защиты территории. Требовался «охранник», на роль которого объективно подходили только сербские войска.

В Загребе заявили о готовности вступить в союз с Белградом. Представители сербской монархии, хорватского Народного совета, а также Югославянского комитета, представлявшего интересы эмигрировавших хорватских, боснийских и словенских политиков, постановили собрать под скипетром династии Карагеоргиевичей новую страну, в которую пригласили еще и Черногорию.

Разные интерпретации формулы объединения не сходились: кто-то ожидал расширения Сербии как награды за ее вполне реальные военные подвиги, другие надеялись на равноправное соединение народов. Объединительная идея побеждала, но на какой именно базе — федерализма, автономизма, централизма, — оставалось неясным.

Самый тугой узел затянулся десятилетиями ранее: отношения сербов и хорватов — двух наиболее многочисленных и динамичных народов Западных Балкан с близкими языками и происхождением, но с различным культурным опытом, менталитетом и политическими традициями, — складывались противоречиво. Распространение идей романтического национализма сочеталось и в сербских, в и хорватских просвещенных кругах с мечтами о формировании иллирийской нации, а сепаратистские тенденции соседствовали с панславистскими.

И вот принц Александр, назначенный в 1914 году регентом в связи с болезнью своего престарелого отца, короля Петра I, провозгласил образование Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (СХС). Российский балканист Владимир Фрейдзон писал: «Создание централизованного государства было вынужденным — в условиях распада Австро-Венгрии, итальянской экспансии в Приморье, глубокого всеобщего социального кризиса». Означало ли это, что северо-западные территории новой страны не получили от нее никакой выгоды? Не означало.

Словенцы, которые считаются самыми расчетливыми и «прохладными» славянами, не скрывали, что к СХС относятся как к браку по расчету: их политическая элита не увидела более эффективного способа противостоять давлению итальянцев и австрийских немцев: «Сербы командуют, хорваты дискутируют, словенцы платят», — с сухой иронией описал вскоре формулу сотрудничества один словенский политик. Хорватская экономика, куда более продвинутая, чем боснийская или сербская, получила емкий внутренний рынок. Но загребские политики соглашались только на конфедеративное устройство страны с максимальной самостоятельностью ее территорий.

«Сербы командуют, хорваты дискутируют, словенцы платят», – с сухой иронией описал вскоре формулу сотрудничества один словенский политик

Королевство Карагеоргиевичей — страна без ясной идентичности, с волатильной политической системой (в 1919–1928 годах правительства менялись в среднем раз в четыре месяца, ни один созыв парламента не проработал положенного срока), без крепких гражданских институтов и традиций демократии, — оказалось уязвимым перед радикальными политическими концепциями.

Насилие оставалось неотъемлемой частью балканской жизни на протяжении всего XX века. Летом 1928 года прямо на заседании парламента черногорский депутат Пуниша Рачич застрелил и ранил нескольких хорватских депутатов, смертельное ранение получил и лидер Крестьянской партии Степан Радич.

Регулярно использовала терроризм как способ борьбы за власть и Коммунистическая партия, активистом, а потом и лидером которой стал бывший унтер-офицер габсбургской армии Иосип Броз Тито. Много лет стратегией коммунистов оставалось отрицание проекта Карагеоргиевичей как такового, но в середине 1930-х Коминтерн велел своему балканскому отряду решать национальный вопрос «в рамках Югославии» на классовой основе.

Александру I противодействие большевизму казалось священной миссией. Офицеры дворцовой охраны называли его на русский манер «государ». Король быстро положил конец даже намекам на дискуссии о национальных автономиях. 28 июня 1921 года (в день славы Святого Вита, когда сербы отмечают годовщину важной для национальной памяти Косовской битвы против османов) вступила в силу унитаристская конституция, получившая название «видовданская».

Она поделила страну на 33 области без учета национальных особенностей, укрепила систему прямого управления. Идеология югославизма, духовной скрепы режима Карагеоргиевичей, рассуждения о «триедином и трехименном народе» маскировали намерения сербских элит утвердить власть «от Вардара до Триглава» — то есть от Македонии до Словении. Заметную роль сыграли мифические мотивы жертвенной смерти: сербы якобы веками хранили Европу от османского рабства. О неславянских народах, оказавшихся в новом государстве — албанцах, венграх, немцах, — никто, кроме них самих, не думал.

В январе 1929 года Александр I пошел дальше: пытаясь справиться с кризисом, охватившим страну после смерти Радича, он провозгласил монархическую диктатуру. Чешский историк Мирослав Тейхман перечисляет причины, побудившие короля отказаться от игр в парламентаризм: он не видел альтернативы режиму личной власти; разочаровался в политиках, не способных ответить на вызовы времени; был властным человеком, предпочитавшим радикальные решения; не понимал смысла переговорных процессов.

Монарх издал манифест, заявив, что в его стране «демократия оказалась невозможной», что ему не нужен отныне посредник-парламент для общения с народом. Куцую «видовданскую» конституцию отменили, скупщину распустили, ввели цензуру, партии религиозного, этнического и регионального характера запретили. Учредили «придворную» Югославскую народную партию, премьером назначили командира королевской гвардии.

Страну переименовали в Югославию, акцентировав мотив национального единства. Государство поделили на девять укрупненных земель-«бановин» (старохорватский термин). Об экономических связях и национальных границах не пеклись, хорватские территории рассекли, разделив между разными областями.

Монарх издал манифест, заявив, что в его стране «демократия оказалась невозможной»

К январскому манифесту сочувственно отнеслись не только сербские патриоты, но и некоторые хорватские и словенские политики, полагавшие, что прямой диалог с монархом лучше бессмысленных дискуссий с радикалами из Белграда. Король провел чистку госаппарата, принял меры по борьбе с непотизмом и коррупцией. Сменивший Радича во главе Хорватской крестьянской партии Владко Мачек так отреагировал на авторитарную перезагрузку: «Жилет расстегнут, нужно теперь правильно его застегнуть», — намекая, что в 1918-м году страну скроили верно, только не так «застегнули». Но жизнь развеяла иллюзии: Мачека отправили за решетку по обвинению в «поддержке терроризма».

Диктатура Александра I опиралась на армейские круги, часть гражданских политических партий и финансовую олигархию. В 1931 году в правительство пробился Димитрие Лётич, главный сербский фашист, будущий основатель нацистской партии Збор (Объединенная боевая организация труда, Здружена борбена организациjя рада).

Усилилась политическая эмиграция — но страну покидали не только либералы и мирные автономисты. Появились и ядовитые всходы: националист Анте Павелич, не скрывая террористических целей, учредил в итальянском изгнании партию «Усташи — Хорватская революционная организация» как реакцию на королевский манифест.

Задачей усташей («восставших»), наладивших отношения с Внутренней македонской революционной организацией из Болгарии, объявлялась «борьба за независимое государство на всей хорватской исторической территории». Любой союз с другими народами отвергался, врагами объявлялись «сербская власть», коммунисты, евреи и масоны.

Узурпация власти королем не принесла Югославии пользы. Под давлением обстоятельств Александр сдал назад: в 1931 году он восстановил видимость конституционного режима, учредил двухпалатный парламент, позволил ограниченную партийную деятельность. Хотя репрессивная суть режима не изменилась, Муссолини пренебрежительно назвал созданную в Белграде систему власти «фарфоровой диктатурой». В октябре 1934 года «король-объединитель» пал жертвой теракта македонских и хорватских националистов: его застрелили во время визита во Францию. Как и убийство Радича, это преступление приостановило югославскую модернизацию.

Смерть отца заставила старшего сына Александра, 11-летнего Петра II, обучавшегося в Англии, вернуться на родину. При наследнике учредили Регентский совет, глава которого, двоюродный брат покойного монарха принц Павел Карагеоргиевич, быстро прибрал власть к рукам.

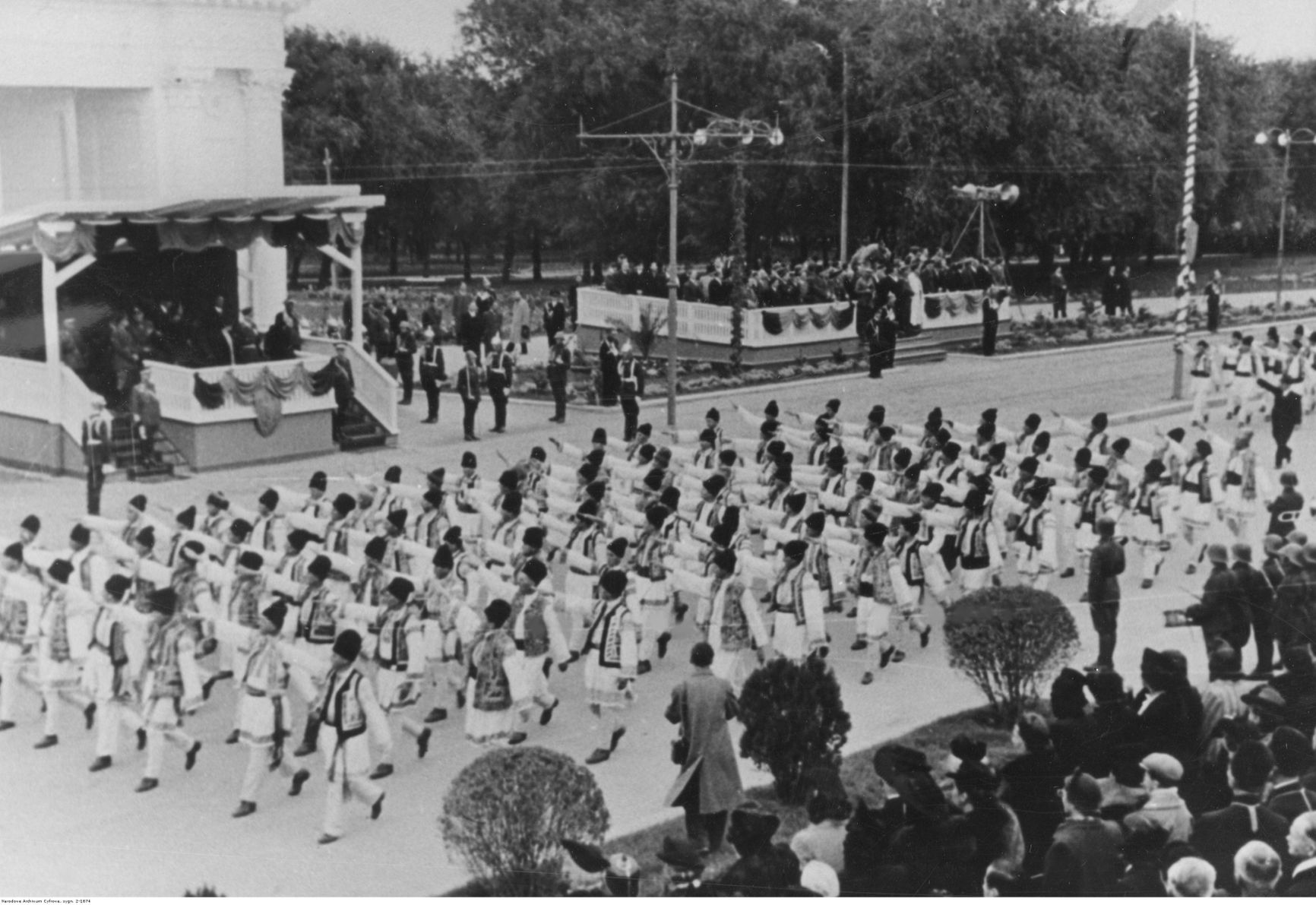

Человек британского взгляда на мир, привыкший к нравам сословного общества, он выступал за консервацию наследия Александра I, допускал медленные реформы при ограничении демократических свобод. Павел дважды провел выборы с участием оппозиции, ослабил унитаристский курс. Кабинет министров в те годы возглавил амбициозный финансист Милан Стоядинович, достроивший правящую партию так, что в ее облике проявились отчетливо фашистские черты. Активисты молодежной парторганизации в серо-зеленых рубахах маршировали по улицам городов; Стоядиновича велено было называть «вождем»; при партии возник профсоюз, выстроенный по немецкой модели.

Во внешней политике Югославия дрейфовала от Парижа и Лондона в сторону Берлина, вначале под влиянием экономических (Германия стала главным торговым партнером королевства), а потом и военных обстоятельств. В 1937 году нормализовались отношения с Болгарией и Италией, зато контакты с прежними союзниками ослабевали.

В 1940 году Югославия последней из стран Версальской системы установила дипотношения со сталинским СССР, в ту пору союзником Германии, а 6 апреля 1941-го подписала с Москвой вполне бессмысленное соглашение о дружбе и нейтралитете, иронически названное немецким послом Фридрихом-Вернером фон дер Шуленбургом «платоническим брачным договором».

В конце 1938 года принц-регент сменил главу правительства, поскольку амбициозный Стоядинович всё активнее демонстрировал признаки вождизма. Главным достижением нового премьер-министра Драгиши Цветковича стало формальное урегулирование межнационального спора. Диалог по «хорватскому вопросу» наконец открылся. Первые контакты имели место в середине 1930-х годов (принц-регент даже разрешил поставить в городке Петринья памятник убиенному Радичу).

Заключительным этапом стали долгие и сложные переговоры между королевским двором, группами Цветковича и лидера объединенной оппозиции Мачека в 1939 году. Завершилось всё новым переустройством страны, оформленным как «чрезвычайная мера». Была сформирована автономная административно-территориальная единица — Бановина Хорватия, площадь которой на 15% больше современной Хорватии.

Речь, по сути, шла о восстановлении усеченной хорватской государственности: смысл соглашения Цветковича — Мачека часто характеризуют как наделение Хорватии статусом федеративной единицы. Хорватские политики (вернее, те из них, кто поддержал договор) смирялись с монархическим устройством страны и отказывались от республиканских притязаний, хотя турбопатриоты расценивали случившееся как первый шаг на пути к полной самостоятельности.

Участники сделки пытались замостить пропасть между сербскими и хорватскими интересами, но всего через несколько дней началась Вторая мировая война. Словенский историк Йоже Пирьевец заметил в этой связи, что белградско-загребский договор запоздал примерно на два десятилетия. Гитлер предъявил Белграду требование присоединиться к Тройственному союзу, и регент Павел не посмел отказаться, в Вене подписали соответствующий документ.

Следовать ему отказалась часть политической элиты и армейской верхушки, рассчитывавшая на поддержку Лондона. По Югославии прокатились манифестации под лозунгами «Лучше война, чем пакт!» и «Лучше могила, чем рабство!». Очередная группа «патриотически настроенных офицеров» отстранила регента от власти и объявила 17-летнего Петра II совершеннолетним.

Разгневанная Германия и ее союзники незамедлительно вторглись в Югославию: Гитлер издевательски назвал эту операцию Strafgericht, «Расправа». Уже через 12 дней Югославия капитулировала. Шансов отбиться у королевской армии не было, однако краткую «апрельскую кампанию» в Белграде до сих пор считают позорной. Страну, так и не дождавшуюся национального единства, оказалось некому защищать.

Участники сделки пытались замостить пропасть между сербскими и хорватскими интересами, но всего через несколько дней началась Вторая мировая война

Югославию оккупировали нацисты и фашисты, а также их венгерские и болгарские сателлиты. Так называемой Старой Сербией управляло коллаборационистское правительство во главе с Миланом Недичем, в прибавившей территорий и формально независимой Хорватии оккупанты привели к власти кровавых усташей Анте Павелича. Новая сербская и хорватская реальность оказалась бесконечно далекой от ожиданий тех, кто ассоциировал свои представления о жизни с демократией. Постепенно сложилась неоднородная структура сопротивления нацистам и их пособникам: освободительная война в Югославии приняла характер гражданской.

Окончилась эта война переоформлением государственного союза сербов, хорватов и других южнославянских народов — как вскоре выяснилось, на условиях коммунистов. Национальные и общественные противоречия не нашли разрешения, но в очередной раз были загнаны вглубь. Заложенная королем Александром система власти в главном не изменилась, ее опоры остались прежними: верные вождю партия, армия и секретные службы. В политических условиях XX столетия союз южнославянских народов оказывался возможным только под гнетом монархической или коммунистической диктатуры.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari